| Université Saint-Louis - Bruxelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

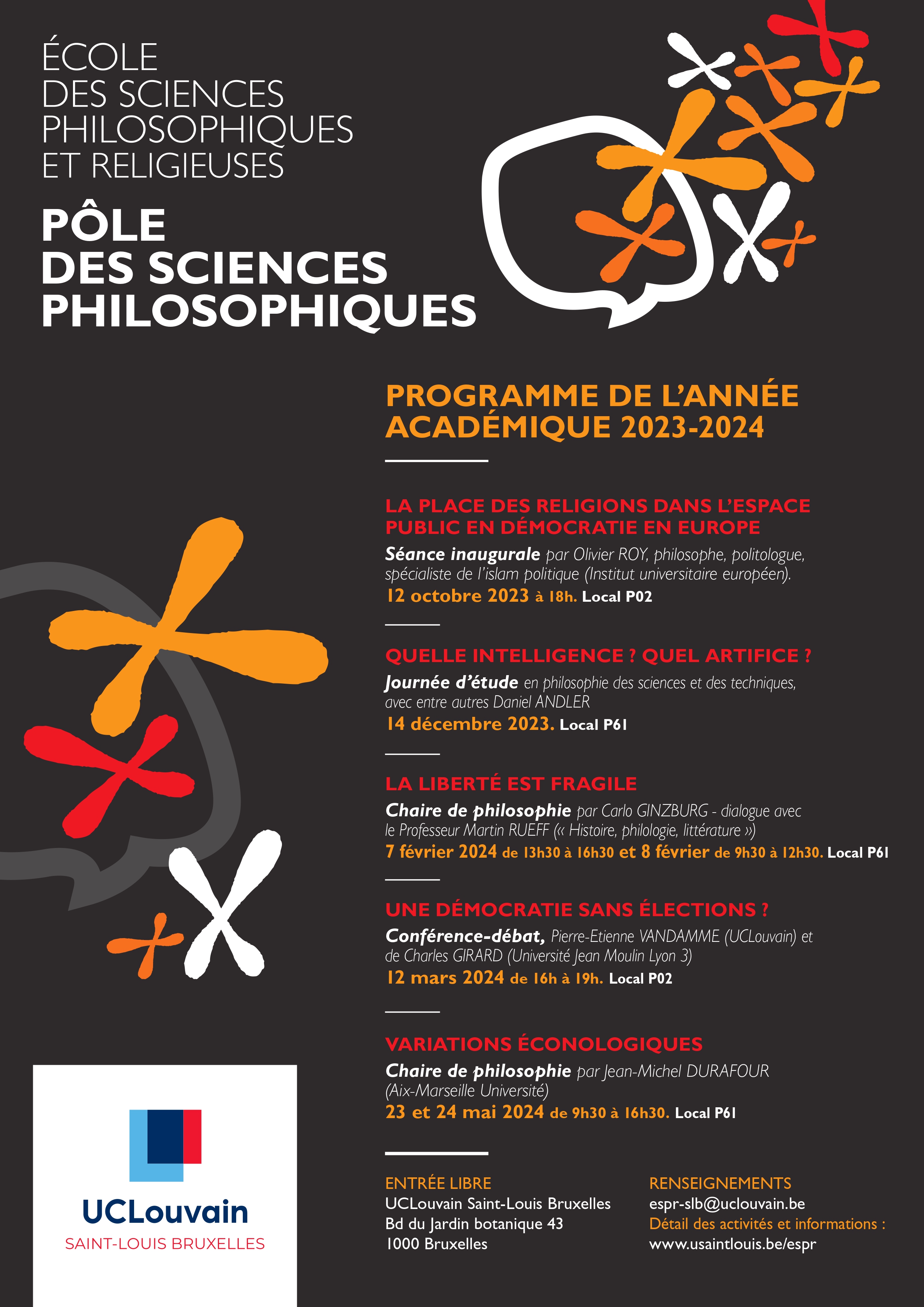

Pôle des sciences philosophiques

Les activités de philosophie sont organisées par Valérie Aucouturier, Quentin Landenne, Martin Mees, Isabelle Ost, Jeanne-Marie Roux , Natacha Pfeiffer et Yannick Vanderborght.

Toutes les activités sont libres d’accès (sauf mention contraire).

Prochaines activités

23 et 24 mai 2024 - Local P61 - de 9h30 à 16h30 Variations Éconologiques

Inscripiton cliquez ici

Chaire de philosophie par Jean-Michel DURAFOUR (Aix-Marseille Université)

L’« éconologie » est le mot-valise dont j’ai proposé l’usage dans un ouvrage de 2018 (Cinéma et cristaux. Traité d’éconologie) pour nommer une autre manière d’analyser esthétiquement et iconologiquement les images – du cinéma, mais tout aussi bien n’importe quelle image. On y reconnaîtra aisément, à côté de l’iconologie prise ici au sens large de « pensée sur les images », la présence de l’écologie entendue comme intérêt pour les relations des êtres vivants d’un même biotope entre eux et avec leur milieu. Reprenant à d’autres frais l’idée d’une « écologie des images » jadis proposée par Ernst Gombrich et Susan Sontag, l’éconologie se caractérise comme une approche des images orientée vers l’image. Cette chaire sera consacrée à sa présentation théorique et pragmatique, à l’exposé de ses tenants et aboutissants, ainsi qu’à ses prolongements vers certaines de mes recherches actuelles.

Séance 1. Éléments d’éconologie : Kant, Musil, Warburg – iconologie orientée images Les images nous sont en grande partie inaccessibles. Tenir que les images se pensent entre elles et s’entreperçoivent, c’est assumer que la majorité de leurs relations ne soient pas tournées vers l’humain et qu’il existe, désorientée, une « iconologie au-delà de l’humain ». Que signifie une telle expression ?

Séance 2. Analyses éconologiques : Hitchcock Le cinéma occupe une place à part dans la méthode « éconologique ». Après avoir commencé par rappeler l’importance du tournant cinématographique quant à une iconologie orientée vers les images, on se proposera de revenir sur deux exemples très célèbres et sur lesquels il semble que l’on ait fini par tout dire…

Séance 3. Anthropologie, biologie. La « natureculture » de l’image L’« éconologie » suppose qu’il existe quelque chose comme une vie des images. Que veut dire ici parler de vie ? À quelles conditions une vie des images est-elle possible ? Nous reviendrons sur les deux grandes disciplines qui ont historiquement irrigué la pensée d’une telle formule conceptuelle, en revenant de nouveau sur une autre lecture de Warburg.

Séance 4. Éconologie et topologie ? Cette dernière conférence sera consacrée à une réflexion en cours autour des relations des images-mouvement et de la topologie. Elle nous conduira de Calvino et d’Euler et à la théorie de la peinture puis à des extraits filmiques tirés d’un corpus varié.

Jean-Michel Durafour est philosophe, théoricien du cinéma et des images, et poète. Il est l’auteur de nombreux articles et ouvrages parmi lesquels : Cinéma et cristaux. Traité d’éconologie (Mimésis, 2018), Nous resterons, pour vivre et mourir, avec les loups-garous (Rouge profond, 2019), Tchernobyliana. Esthétique et cosmologie de l’âge radioactif (Vrin, 2021), Insectes, cinéma. Le visible qui palpite (avec Emmanuelle André, Rouge profond, 2022). Il a également codirigé avec Emmanuelle André et Luc Vancheri un Dictionnaire d’iconologie filmique (Presses universitaires de Lyon, 2021) et a dirigé récemment l’ouvrage Sites du film (Presses du réel, 2024). Son dernier livre en date : Gene Tierney ou le cinéma (Rouge profond, 2024).

Activités passées

12 mars 2024 - Local P02 - de 16h00 à 19h00 Une démocratie sans élections ?

Conférence-débat, avec entre autres la participation de Pierre-Etienne Vandamme (UCLouvain) et de Charles Girard (Université Jean Moulin Lyon 3)

8 février 2024 - 9 février 2024 La liberté est fragile

Chaire de philosophie par le Professeur Carlo GINZBURG - dialogue avec le Professeur Martin RUEFF (« Histoire, philologie, littérature »).

Carlo Ginzburg, historien et historien de l’art, est professeur émérite de l’Université de Californie. Ses travaux, récompensés par de nombreuses distinctions, ont eu des retentissements importants tant en philosophie que dans les sciences humaines et sociales, grâce à sa contribution décisive à la « microhistoire » par ce qu’il a nommé « le paradigme indiciaire ». Parmi ses très nombreuses publications (en traduction française) : Le Fromage et les vers. L’univers d’un meunier du XVIe siècle, trad. par M. Aymard, Paris, Aubier, 1980 [Flammarion, 1993] ; À Distance. Neuf essais sur le point de vue en histoire, trad. par P.-A. Fabre, Paris, Gallimard, 2001 ; Le fil et les traces. Vrai faux fictif, trad. par M. Rueff, Lagrasse, Verdier, 2010.

Martin Rueff, philologue, philosophe, traducteur et poète, est professeur ordinaire à l’Université de Genève. Il est notamment spécialiste de la littérature française du XVIIIe siècle, des rapports entre littérature et philosophie, ainsi que de l’oeuvre critique de Jean Starobinski. Il a publié de très nombreux articles et ouvrages, tels que (récemment) : À coups redoublés. Anthropologie des passions et doctrine de l’expression chez Jean-Jacques Rousseau (éditions Mimésis, 2018) ; Foudroyante pitié. Aristote avec Rousseau, Bassani avec Céline et Ungaretti (éditions Mimésis, 2018). Il est en outre traducteur d'auteurs majeurs de langue italienne : à ce titre, il a traduit en français plusieurs textes centraux dans la pensée de Carlo Ginzburg.

14 décembre 2023 - Local P61 - de 9h30 à 16h00 Quelle intelligence ? Quel artifice ?

Journée d’étude en philosophie des sciences et des techniques

« We may hope that machines will eventually compete with men in all purely intellectual fields. » Alan Turing

Lorsqu’il ouvre son article de 1950 sur la question « Les machines peuvent-elles penser ? », Alan Turing s’interroge immédiatement : pour répondre, il convient évidemment et avant toute chose de définir ce que signifie « machine » et ce que signifie « penser ». Or, comme on le sait, il choisit à l’époque de poser la question en termes d’« intelligence », ouvrant ainsi la voie à la recherche consacrée depuis lors au développement et à l’analyse de ce que l’on appelle depuis John McCarthy « l’intelligence artificielle ». Cette recherche a donné lieu à des résultats spectaculaires, dont les plus récents et les plus médiatiques – nous pensons bien sûr à l’événement mondial « Chat GPT » – ont rendu sensible une proportion toujours croissante de la population aux enjeux éthiques, épistémologiques, pédagogiques et même ontologiques de l’intelligence artificielle. Que signifie « faire un travail intellectuel », « évaluer un devoir », « prendre une décision informée », « créer une œuvre d’art », ou simplement « bavarder avec quelqu’un » (« to chat ») ? L’idée même d’« intelligence artificielle », et les réalisations concrètes que l’on associe à ce vocable, interrogent profondément ce que nous appelons « intelligence » et, de manière tout à la fois plus générale et plus spécifique, ce qu’il y aurait ou non de spécifiquement humain et/ou de vivant dans cette intelligence. L’intelligence artificielle ne serait ni vivante ni humaine – à quel titre, et en quel sens ? Ce sont nos grandes catégories anthropologiques qui se trouvent ainsi remises en question. La journée d’étude « Quelle intelligence ? Quel artifice ? » sera consacrée à réfléchir à ce qui, dans les innovations techniques majeures de l’IA, nous force à interroger des concepts que, jusqu’à présent, nous pensions propres à l’humain, ou du moins que n’étaient venus travailler de l’intérieur que les travaux les plus récents en éthologie consacrés à l’animalité. Dans quelle mesure ces bouleversements technologiques imposent-ils de revoir les frontières de notre concept d’« intelligence » et, par là même, tant les questions de la signification, du discours, du calcul que celle de la créativité ? En quel sens notre humanité et, de manière plus globale encore, la spécificité du vivant se trouvent-elles ainsi interrogées ?

Daniel Andler, « Où placer l’intelligence artificielle ? »

Charlotte Gauvry, « L’intelligence humaine est-elle computationnelle ? »

Antoinette Rouvroy , "l''adieu au Réel : la justice au péril du réalisme algorithmique"

12 octobre 2023 La place des religions dans l’espace public en démocratie en Europe

Conférence inaugurale par Olivier ROY, philosophe, politologue, spécialiste de l’islam politique (Institut universitaire européen).

Lien audio :

30 et 31 mai 2023 Relations et vulnérabilité Chaire de philosophie de Philippe Sabot (Université de Lille)

Relire Foucault au prisme des « relations ».

Se déprendre des identités, inventer des relations autres ?

Entre les vivants et les morts. Relations et limites – de l’humain.

15 mars 2023 - Local P61 - 9h30-17h00 Philosophie et migrations : hospitalité, citoyenneté, frontières / Philosophy and Migration: Hospitality, Citizenship, Borders Journée d’étude philosophique et interdisciplinaire

Chris Bertram (University of Bristol), The right to exclusion in the light of the climate emergency

Sophie Djigo (Professeur en Lettres supérieures à Valenciennes), Philosophies de l’hospitalité

Benjamin Boudou (Université de Rennes), The problem(s) with heroic citizenship

Martin Deleixhe (ULB), Un étranger peut-il représenter politiquement la nation ?

31 janvier 2023 - Local P61 - 9h00-17h00 Partager la Terre : quelle écologie politique pour un monde commun ? Journée d'étude interdisciplinaire

Conférence d'ouverture : Paul Guillibert (philosophe, Université de Namur et Université Paris Nanterre), Appropriation et communauté. Le grand partage de la Terre

Lien audio : cliquez ici

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||